2025年7月7日,我们石榴籽·逐梦先锋队奔赴三合苗寨,探访苗族芦笙非遗传承人杨小东老师,开启一场民族文化传承探寻之旅。

初见芦笙非遗传承人杨小东老师时,他正筹备给学生授课,我们说明来意——既为探寻芦笙文化的根脉,也想聆听这古老乐器的千年回响。杨老师眼中泛起笑意,欣然应允,转身唤来家族成员,一场独属于家族三人的即兴演奏便在安顺市苗学会(传承苗族芦笙制作基地)里启幕。当《映山红》的伴奏响起,旋律从芦笙中流淌而出,瞬间攫住了所有人的心神。时而如山涧清泉,在指尖流转间低吟浅唱,诉说着苗寨的岁月悠长;时而似燎原星火,在簧片震颤中高亢激昂,点燃对家国的赤诚。一曲终了,余音绕梁,我们仿佛穿过时光长廊,既触摸到苗族先民的智慧,也感受到红色精神的脉动。杨老师说,芦笙于苗族人而言,绝不止是一件能吹响的乐器一它更像一种代替文字的“语言”,承载着族群千百年的记忆与情感。那悠扬婉转的曲调里,藏着祖辈的叮咛、岁月的故事,仿佛长辈在耳畔娓娓道来:而每一次吹奏时的共鸣,都让这古老的乐器被赋予了鲜活的生命,在时光里呼吸、倾诉,成苗族人与历史对话、与天地相通的精神纽带。

演奏毕,在交流中,安顺经开区非遗芦笙传承人杨小东老师展开芦笙“解密”。制作上,从选竹的严苛标准,到音孔开凿、簧片调试的精细,每一步都凝结匠人心血,是苗族智慧的结晶;演奏时,气息控制、指法运用皆有门道,他演示讲解,让我们对这古老乐器从“听其声”到“知其详”。杨老师还提及自己的老师——国家非遗传承人莫厌学,这份传承脉络,更添芦笙文化厚重感。

交流间,传承困境清晰浮现。杨老师坦言,传统手艺与现代科技存在冲突,现代科技的发展为芦笙的制作提供了便利,比如制作速度更快,音调更准,然而年轻人传承手艺中还是遇到了这样一些困难:首先,年轻群体受多元文化冲击,对芦笙兴趣渐淡,学习者断层芦笙传统技艺传承愈发困难;其次,部分传承者技巧与情感表达失衡,芦笙曲韵味难续。杨老师强调,乐器演奏最高境界是情感处理,芦笙演奏要将观众带入情感,不能仅有技巧而缺情感,不要把曲子吹“死”,就像唱歌,得把听众感情带入歌声,芦笙曲也该如此,有感染力,才能让听众随旋律感受喜怒哀乐,然而当下部分演奏者却难以做到这一点。同时,苗语汉化问题严峻,芦笙文化原生语境被削弱,古老内涵传递受扰,苗族古歌和古苗语也面临失传危机。苗族历经五次迁徙,芦笙记录着迁徙心酸,古歌因无文字,成为阐述当时背景的重要文化传承方式,可如今,苗语因汉化、通婚等因素,传承挑战重重,其独特的鼻音、喉音发音,也在逐渐流失。另外,经济基础的不足,让传承人的经济生活与传承工作产生冲突,诸多现实难题,给芦笙传承蒙上阴影。再加上当下的安顺由于发展民宿经济的需要,把芦笙传承者原先芦笙培训室给拆掉了,目前为止未寻找到新的培训室,减少了芦笙爱好者的学习平台。

面对这些困境,我们与杨老师及其他老师展开深度探讨,探寻破局之路。同行罗老师提出,以苗族丧葬文化里的指路经为切入点,谱写适配现代社会人生各阶段的苗音曲子,像婴儿出生、娃娃上学、结婚、大学生毕业踏入社会等阶段,编排相应曲目,为芦笙文化注入新表达,实现传统文化创新性转换,让其与时俱进,满足当代人需求;翟老师作为指导老师,强调传承不止于守旧,更要推动创造性转化、创新性发展,让芦笙文化跟上时代步伐。习近平总书记今年3月17日来到黔东南州黎平县肇兴侗寨考察时指出,“少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩”。杨老师对此深表认同,他说传承任何一门技艺,都要经得起时间考验,形成肌肉性记忆,沉淀出真正的传承力量,创新不能跑偏,得保留原有风格韵味,就像学校里不同音乐风格,虽多样但风格清晰,芦笙传承创新也要守住本味。

在高校合作方面,我们联动思考,结合即将更名为贵州文化旅游学院的安顺学院(贵州省内唯一专门研究文化、与文化传承适配的高校),提议推进“非遗进校园”。可设课程、办讲座、开展实践,借高校平台凝聚青年力量,就像中央民族大学传承呼麦,哪怕仅有一名学生,也坚守传承火种,为芦笙传承注入新鲜血液。谈及高校合作细节,我们提及以班级、规模为单位开展教学,探讨学费等灵活调整可能,杨老师分享自己培训学生的经历,也曾在高校搞过免费培训,却感慨社会人士因观念未转变,觉得学芦笙是做自己的东西,没考虑到文化传承价值,导致培训推广遇阻,这些都为传承路径拓展添了思考维度。

杨老师满怀憧憬地分享了自己的宏愿:一是坚守传承使命,好好传承芦笙文化,不负恩师嘱托,即便提供免费教学,也愿为传承发力;二是在当地建芦笙博物馆,收纳全国苗族各支系芦笙,留存文化记忆,让人们透过芦笙,触摸苗族历史脉络;三是每年举办全国芦笙大赛,让全国芦笙能人参赛,以赛会友,促进技艺交流、文化共荣。除此之外,我们还探讨出更多传承方向:首先,我们团队在此次之行也注意到—一民宿,正成为激活乡村非遗乐器生命力的重要载体,例如,可收纳已有苗族服饰,推动非遗文化与民宿经济融合,借贵州宜人气候,为游客搭建学习非遗文化的平台,将芦笙等非遗乐器融入民宿场景,以三合苗寨的文旅发展为范本——当游客踏上安顺的土地,既能沉醉于喀斯特山水的灵秀、感受苗寨风情的质朴,又能在民宿的院落里、屋檐下,与芦笙等非遗乐器不期而遇,助力芦笙文化全国性传承;其次,尝试用非遗乐器芦笙唱红歌,唤起退伍老兵共鸣,让苗族音乐与时代强音融合,传递家国情;推进芦笙文化国际化,制作多样化教学视频开展芦笙教学,把耳熟能详的经典曲子用芦笙演绎,拓宽传播渠道;同时,高校教师与当地非遗传承人携手,在传承基础上创新,在创新中坚守传承,还要思考如何将芦笙非遗融入高校文艺表演、教育活动,例如,可邀请非遗传承人在每年9月高校新生晚会演奏,录制表演视频用于非遗文化传承,这也为芦笙文化的传承与推广提供了具体的实践途径,有望让更多人了解和喜爱上芦笙文化,助力其在新时代绽放新光彩。把芦笙制作地设为高校实践基地,让青年一代更好担当传承角色,毕竟传承,既需“喜欢”奠基,也仰赖“天赋”助力。另外,政府给予政策支持,也尤为关键,从资金扶持到宣传推广,为芦笙传承营造良好环境。

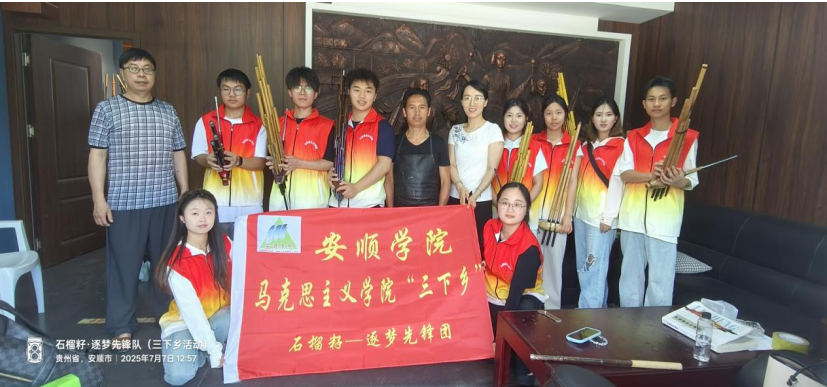

杨老师说传承还是要以青年为主,青年一代朝气蓬勃,文化的发展看青年,青年一代传承芦笙这类非遗文化,可从多方面发力:在教育与学习上,推动“芦笙非遗文化进校园”,将演奏、制作知识纳入校本课程,如黎平县龙额镇中心小学开展相关活动,高校学生还可创编合奏曲目;参与“线上+线下”芦笙演奏培训班,激发兴趣;参加校外研学,与当地艺人交流学习。于传承与创新而言,向传承人拜师,系统学习制作、演奏技艺;在保留传统特色基础上,结合现代音乐、艺术形式创新,像推动芦笙进大学音乐厅、创作新曲目。传播与推广时,利用学校、社区等平台办演奏会、工艺展,借短视频等新媒体分享芦笙内容。产业与经济方面,参与芦笙制作、演出等产业发展,开发芦笙主题文创产品,以产业反哺传承。交流结束后,同行的老师、同学饶有兴趣的体验了芦笙吹奏。

中华民族是一个统一的多民族国家,各民族共同构成了中华民族共同体,各民族文化更是中华文化的重要组成部分,相互交融,共同发展。从芦笙制作的精细匠艺,到演奏里的情感传递;从传承难题的剖析,到高校合作、赛事搭建等传承路径的探索,再到杨老师对恩师的铭记与对传承的宏愿,这趟苗寨之行,让我们触摸到非遗传承的温度与重量。未来,愿凝聚多方合力,政府出台政策、传承人坚守创新、青年一代积极参与,让芦笙这一苗族文化符号,在新时代继续奏响动人旋律,书写传承新篇 ,为中华民族共同体的文化繁荣贡献力量,让少数民族文化在创造性转化、创新性发展中,绽放更耀眼光芒,不负习近平总书记对少数民族文化传承发展的殷切期望。(文/图:24思政 梁会龄/指导教师 翟晓芳)

一审:钱 静

二审:潘光才

三审:王 罡