千峰凝翠,茶垄连云。2025年7月9日,安顺学院马克思主义学院“微光暖田服务队”——一支由2023级思想政治教育班12名师生组成的实践队伍,肩负着探寻新时代乡村发展密码的使命,走进贵州省安顺市普定县靛山村。他们以“感悟产业脉动,赋能乡村振兴”为主题,深入这片被茶香浸润的土地,在阡陌纵横间触摸党的二十大精神引领下的乡村巨变,感受特色产业为古老村落注入的澎湃活力。

昔日深锁山中的靛山村,如今因绵延起伏的生态茶园而声名鹊起。在当地干部与技术人员的引导下,服务队踏上云雾缭绕的高山茶园。晨光熹微中,层叠的茶梯宛如大地的五线谱。带队教师黄秋艳老师现场阐释道:“党的二十大擘画了‘全面推进乡村振兴’的宏伟蓝图,强调要‘发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道’。靛山村这片青翠,正是‘绿水青山就是金山银山’理念的生动诠释,是产业振兴撬动乡村全面发展的时代答卷。”师生们躬身茶园,指尖轻触鲜嫩芽叶,在劳动实践中体悟生态价值向经济价值的精彩转化。

一场富有深度的“产业振兴大家谈”在村会议室展开。村代表分享了政策扶持点燃创业梦想、技术培训夯实发展根基的历程,互联网已成为连接深山好茶与广阔市场的重要桥梁。村支书感慨基础设施巨变让天堑变通途,产业兴旺让资源变财源,印证了“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”的战略远见。服务队深入了解到村企合作模式中蕴含的温情与发展逻辑:村庄为企业提供支持,企业发展则有力带动村级经济,形成良性循环。村干部以身体力行、率先垂范的方式推进治理,当地村支书是军队出生,他以军人的管理来治理乡村,他说:“己所不欲,勿施于人。”只有自己先做好了才能去要求村民做,只有是为村民考虑才能去带动村民,真正做到了把人民放在第一位,服务人民。通过系统交流,服务队梳理出人才引育、产业链延伸、市场风险应对等关键议题,为探寻乡村可持续发展路径积累了丰厚的一手素材。

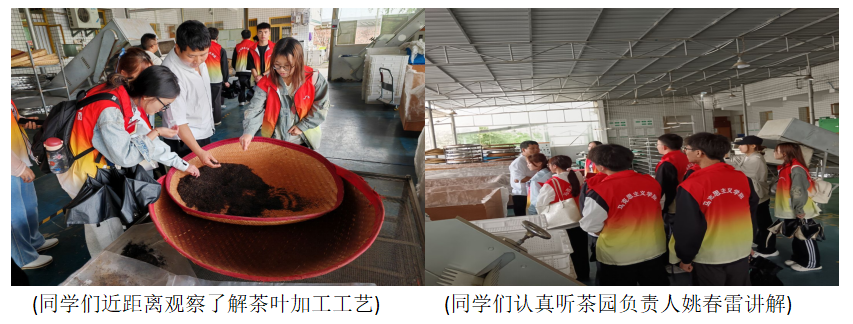

接着服务队步入现代化的靛山村茶厂,智能化萎凋系统精准调控温湿度,全自动揉捻生产线高效运转。技术人员详细介绍了从传统作坊迈向数字工厂的转型升级之路:引入清洁化连续生产线,成功开发红茶、白茶等产品,通过严苛质量认证实现年产值稳步提升,有效带动周边村民就业增收。队员们细致观察生产流程,结合专业所学展开研讨,提出品质卓越的“朵贝茶”需深度融合当地布依族文化元素,构建独特产品叙事,借力新媒体矩阵传播“绿叶变金叶”的振兴故事。科技与传统农业的深度融合,成为师生们思考乡村振兴路径的重要切入口。

服务队的调研活动在高山飘香的茶室中结束。夕阳熔金,服务队在茶山之巅展开鲜红旗帜,誓言铿锵激荡群山:“铭记初心使命,深植乡土情怀!以青春智慧服务三农事业,以奋斗姿态投身伟大征程!”队员们总结此行感悟:“我们真切见证了党的二十大精神在靛山落地生根、开花结果——生态茶园书写‘绿色发展’的篇章,智慧茶厂诠释‘产业兴旺’的内涵,村民的笑颜折射‘共同富裕’的温暖。作为新时代思政学子,更应把课堂延伸到广袤田野,将理论熔铸于火热实践,让青春在服务乡村振兴的伟大事业中淬炼成钢!”

靛山之行,是青春与乡土的深情对话。机器轰鸣的茶厂,奏响了产业兴旺的强音;纵横交错的茶垄,编织着绿色发展的梦想。师生们在行走的社会大课堂中深刻体悟:乡村振兴的核心引擎在于特色产业的蓬勃生命力,而产业的可持续发展,亟需科技赋能、文化铸魂、人才支撑的三重合力。当青年学子将目光投向希望的田野,把论文写在丰收的大地上,便能在“绿水青山”与“金山银山”的辩证统一中,读懂中国式现代化的深厚底蕴。微光虽小,汇聚成炬,必能在全面推进乡村振兴的伟大征程中,照亮更多靛山村这样的美丽乡村。

(图/文 微光暖田服务队)

一审:钱 静

二审:潘光才

三审:王 罡